一般歯科

一般歯科

最も虫歯になりにくいのは、未処置の歯(一度も削る治療をしていない歯)です。

基本的に、虫歯の治療では歯を削るため、治療を重ねるたびに歯は小さくなり、歯を補う詰め物は大きくなります。治療が大がかりになり、人工物である詰め物が大きくなれば、トラブルのリスクが大きくなって再治療が必要になる可能性も高まります。

治療したにもかかわらず、虫歯を再発するケースが多くあります。再治療を繰り返してしまう場合は、根本原因の解決ができていないと考えられます。補綴物を変えるだけで虫歯を治療できることもありますが、患者様によっては、噛み合わせの治療や矯正治療など、様々な角度からのアプローチが必要になる場合があります。当院では、初診の際に一口腔単位の検査を行い、虫歯の再発防止に努めています。

虫歯は少しでも取り残しがあると、再発の原因になります。被せ物で治療しても内側に取り残しがあれば、虫歯がさらに進行してしまう恐れがあるのです。当院では、取り残しのない精密な虫歯治療のために、「う蝕検知液」と「サージカルルーぺ」を使用します。

虫歯治療では、「最初の治療のクオリティ」が非常に重要です。

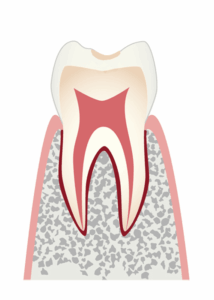

虫歯は大きく分けて5つのステージに分かれます。

CO

初期のエナメル質窩洞内う蝕

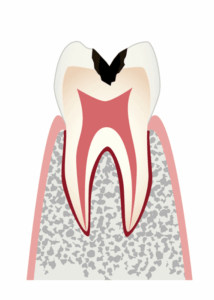

C1

エナメル窩洞内う蝕

エナメル窩洞内う蝕に関しては、口腔内の清掃状態が良い場合は経過観察を行うこともあります。

治療が必要と判断した場合も、歯質がたくさん残っている場合がほとんどなので、コンポジットレジン修復で十分に処置可能です。

コンポジットレジン修復の利点は保険適応(一部保険適応外あり)であることと、即日に治療が終了します。

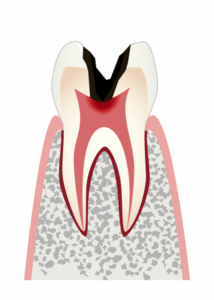

C2

象牙質う蝕

C2まで進行すると、甘味痛、咬合痛、冷水痛などの不快症状が起こります。

中には、無症状で進行することもあり、虫歯箇所に水や食べ物が触れない場合は知らないうちに虫歯が進行することもあるからです。

処置が必要になった場合は、コンポジットレジン修復、または歯冠修復(被せ物)になります。被せ物にはインレーやクラウンといったものがあり、当院では保険外治療となります。詳しくは保険外治療のページでご確認下さい。

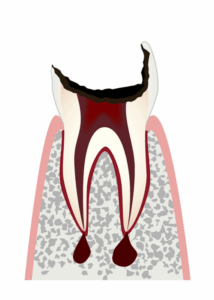

C4

歯質過少により保存困難なう蝕

歯質過少により保存困難なう蝕については、抜歯適応となります。

歯髄は炎症反応を示すが適切な処置で正常歯髄に移行できる。

歯髄の炎症反応は正常歯髄まで回復が見込めない。

歯髄に血流はなく、ほとんどもしくは全ての歯髄が壊死している状態。

の3段階があり、冷水痛、温熱痛、電気診、触診で診査をする必要があります。また、不可逆性歯髄炎から歯髄壊死に移行する時が最も痛みを生じます。

一部の歯髄を除去し、MTAという材料で処置を施します。この治療の利点は歯髄と歯質をできるだけ保存できることです。欠点としては歯髄を保存するがゆえ、失敗すると歯髄炎が進行します。

歯髄を除去しますが、生活歯髄切断法より痛みが出る可能性が低い治療です。

虫歯治療はそのステージによって行われる処置も様々です。治療を成功させる鍵となるのがその虫歯がどのステージにあるのかを正確に診断することが大切です。

気になる症状がある方やしばらく歯科クリニックでの検診を受けられていない方は、早めの受診をおすすめいたします。

歯ぐきが赤く腫れたり、歯磨きの際に血が出たりするのは「歯周病」のサインです。

日本では成人の約8割が歯周病にかかっているとされるほど身近な感染症で、「国民病」とも言われています。

歯周病になると細菌によって顎の骨が少しずつ溶かされ、最終的には支えを失った歯が抜け落ちてしまいます。そうならないためには、早期発見・早期治療が大切です。気になる症状があれば、ご相談下さい。

歯周病には初期の段階では自覚症状が出にくく、気づかないうちに侵攻するという特徴があります。そのため、歯ぐきの腫れや出血といった症状が現れた時は、すでにかなり進行しているというケースも少なくありません。

歯周病の重症化を避けるには早期に進行を食い止めることが重要で、予防するには適切なメインテナンスが効果的です。自覚症状がない時から定期検診で歯科医師のチェックを受けましょう。

歯周病には歯を失うリスクだけでなく、様々な全身疾患につながるリスクがあります。

糖尿病

糖尿病になると細菌への抵抗力が低下し、歯周病が悪化しやすくなります。歯周病が悪化すると、血糖値のコントロールが難しくなることもあり、歯周病と糖尿病は互いに発症や進行に関わり合っています。

心疾患

歯周病菌が血管に入りこむと、血管の壁に炎症引き起こします。この炎症が動脈硬化を引き起こし、これにより血栓ができやすくなり、心筋梗塞や狭心症などの心疾患を招くリスクが上昇します。

早産・低体重児出産

歯周病菌が血管内へ侵入することによって血液中に分泌される「サイトカイン」という物質が影響し、早産や低体重児出産を引き起こす可能性があります。

歯周病は「歯肉炎→軽度歯周炎→中等度歯周炎→重度歯周炎」と進行していきます。当院では、各段階で適切な歯周治療を行っています。

歯肉炎〜軽度歯周炎

歯みがき指導(TBI:Tooth Brushing Instruction)

治療の基本は毎日の正しい歯みがきです。当院では日頃の歯みがきのクセを直し、きちんと汚れを落とせるように指導いたします。

軽度歯周炎〜中等度歯周炎には

スケーリング、ルートプレーニング

専用器具を使い、歯周ポケットの内側に入り込んだプラーク(歯垢)や歯石を残らず取り除きます。

中等度歯周炎〜重度歯周炎には

フラップ手術

歯肉を切開して歯根部分を見えるようにし、縁下歯石、感染した組織を除去します。

虫歯や歯周病は、適切なメインテナンスによって予防することができます。当院では、予防歯科に力を入れ、地域の皆様の大切な歯をお守りします。虫歯や歯周病でダメージを受けた歯や歯ぐきは、残念ながら完全には元には戻せません。だからこそ、大きなダメージを受けないように予防歯科・メインテナンスで健康な口腔内環境を維持する必要があるのです。

虫歯や歯周病の予防には、定期的なメインテナンスが必要です。ただし、単に「何ヶ月ごとに歯医者に行けばいい」というのではなく、メインテナンスの目的を明確にすることが重要と言えます。そのためには、歯の状態変化の記録が欠かせません。メインテナンスでは担当の衛生士とともに以前の記録と今の状態を比較すれば、口腔内環境が改善されていることを実感できるでしょう。

当院では、予防メインテナンスを効果的に行うために、以下のような工夫や取り組みを行っています。

担当衛生士制

メインテナンスは口腔衛生の専門家である歯科衛生士が行います。当院では担当衛生士制を導入しており、一人の患者様に対し、同じ衛生士が一貫してお口の状態を詳細に把握・管理します。

メインテナンス専用ルーム

当院ではメインテナンス専用ルームを完備しております。専用設備が揃ったプライベート空間で、質の高いケアを受けて頂くことができます。

虫歯、歯周病リスク管理

定期的にお口の中を検査し、一人ひとり異なる虫歯、歯周病のリスクを把握し、効果的な予防につなげます。

担当衛生士が、患者様に合わせたオーダーメイドのメインテナンスをご提案いたします。

TOP